一个审美的玉器时代

谁创造了第一件玉琮?在第一个玉琮上过精神生活的人,又是一群怎样的人?带着这个问题,我们来到了六千年前的江南。

在江南太湖流域,诞生了第一件玉琮,这件玉琮的主人,在考古学里,被称为“草鞋山人”,是他们造就了“中华第一玉琮”。

虽然早已走出了茹毛饮血的洪荒时代,但也毕竟属于新石器时代文明草创季,在水肥草茂、林薮深蔚、飞禽走兽、四季回转的自然圈层里,开始了人类的创世活动,从第一件石器到第一件陶器、第一件玉器、第一座屋居等,哪一件不是惊天泣神的神话故事!

今人幸运,继承了近万年的创造积累而应有尽有、不应有也尽有,甚至被这些豪奢的文明拥有迫到临渊以立了,那脚边之“渊”有始无终,人性之奥让我们深感与新石器草鞋山人同处一个起点。

失序之际,AI天降,我们是否需要AI像草鞋山那件玉琮一样,承载人类的精神困惑,沟通宇宙,再来一次人类的创世纪呢?

人类最大的问题,是心灵与精神的问题,请AI为人类再造一个可供精神和心灵自由徜徉的世界吧,AI能回应人类如是请求吗?

每当人类的心灵和精神遇阻不畅之际,多半会幻想在即将终结的“篇章”里将焦虑寄予神性。从这种意义上来看,AI和玉琮一样,被人类寄托了某种超越的“能力”,只不过玉琮被赋予的是超越的神性,承载着草鞋山人的神圣的精神生活;而AI,这个万物互联时代的智能劳工,却被今人当做了一名类似万能的造物主般的救世主。

人类“造神”是对自我的期许。如今人类理性的自负决不会允许AI染指他们的精神缺陷,因为他们的神性早已被理性与欲望打成残疾。他们对AI的期待,是被理性的自负快要榨干而又别无选择的心灵惯性,是过往的在劫难逃、也是某种不屈不挠创造未来的优异“临在”。而草鞋山人对玉琮的崇奉,则来自创生之心的神性投影。“玉琮”不过是一块石头,很可能与地球同龄。作为具有内美和精神担待的石头,它最早是被新石器时代居于太平洋东岸的人类以神性之眼发现的。因为是人就要过精神生活,而精神生活的第一要素又是审美,于是,那双看待万物皆有灵的眼睛,便发现了这样一种可供审美的灵石,汉字产生后,《说文解字》解之,“玉,美石也”。

柔软、晶莹、透明、润滑,洁白、翠绿,或五彩斑斓,既是它的物理属性,也是它被人赋予神性之美的灵之魅力所在。

说人类站起来直立行走始于审美,是不会错的。看看初立之人,为什么面临虎豹熊罴的抓咬也不愿再重回四足奔跑的兽类竞技?因为站起来了,观看从二维的平面空间,到三位的立体世界,上下左右,眼观六路,耳听八方,打开了人类前所未有的审美视野。

通天神器:新石器玉琮的千古之谜

从新石器时代走向青铜时代,是世界文明史的通例。但有个例外,那就是当西方文明走向青铜时代时,中国文明却顺着新石器文明的惯性,进入新石器时代的高级阶段,走进一个审美的玉器时代,玉器以爆发式的蔓延,形成了史前中国的一个主流精神样式。

青铜文化与玉文化,有不同的文明属性。青铜有明显的暴力和功利的认同特征;而玉器,则呈现出文化认同的审美特性。玉石细腻,俗称“软玉”,无法作为功利性的工具或武器使用,唯有作为先民精神生活的凭借,在审美层面表达信仰共识。不同器型,表明不同的精神功能,在史前竟然呈现了一种蔚然的公共精神诉求。

玉润中华的精神进化

人类在美石上过精神生活,并非始于史前草鞋山人。

已知最早用作美饰的玉石,是距今8000年前的辽宁兴隆洼人和查海人。从那时起,石头开始分化,坚硬粗糙的石头被磨成劳动工具,而细腻柔软的玉石则用来美饰,被磨成美饰的软玉,有玉玦、玉斧、玉锛等小型玉器,其中,以玉玦为主,饰耳为美。玉玦出土时,一般安放在人头骨两侧耳部,可知为耳饰。据说有人试验将玉玦夹在耳下,效果还是不错的,如今东南亚仍有古老村落耳饰玉玦。

距今5500年,辽宁牛河梁一带的红山文化遗址,出土的玉器种类始见繁多,治玉工艺也愈益精湛。墓葬里,表明身份等级的祭神礼器渐丰而愈发鲜明,从初级的美饰,到信仰的审美,从玉猪龙到玉C形龙,从女神庙到“唯玉为葬”,以及玉兽面具、玉龟、玉双联璧、玉箍等,想必每一位墓主都可以安然地死去了,因为他们不用担心死后灵魂无处安放,红山人开始了真正“精神”的生活。

有人说“红山归来不看玉”。不过,玉还是要看的,而且更有看头的还在后面。中国大陆史前玉文化的发展路径,的确先自北而南,然后自东向西,虽愈南、愈西愈晚出,可如果按照艺术进化的轨迹来看,工艺技术一般都是由粗糙到精致,由生涩到圆润成熟,及至东南良渚文化遗址出土的玉器,才让我们饱览了后来者已跃然塔尖的精神风采。当跟进者在塔尖下觊觎时,良渚人便带着他们玉精神,从东南向北以及西北,奔向他们的诗与远方,直至西北甘肃。

在甘肃,良渚人留下了一个齐家文化遗址。一路行来,就像亚历山大东征形成希腊化世界一样,良渚人以此形成了一个史前的良渚化世界。很难想象,如果没有良渚玉文化的巅峰呈现,今人温良恭俭让的精神气质、文化中国的和平礼制的美学,从何而来?正是有了良渚化世界,我们才得以观察一个完整的玉文化世界,在不同时空交错中所表现的人的精神样式,不同器型和变异中表现的人的精神诉求,以及玉文化所凝聚的“玉人”禀赋对文化中国起源的影响。

如兴隆洼与查海文化、河姆渡和马家浜文化以及苏州草鞋山史前文化层,从北到南,从8000年到7000年,再到6000年,相隔千万里,各遗址出土的玉器却皆以玉玦为主,形制和美饰功能亦未发生变化,但以6000年草鞋山遗址为界,玉石再次发生分化,此后的玉器,除了美饰之外,它们被赋予了更多的神性寓意,承担了更多的精神传播功能,开启良渚文化信仰层级的审美意识以及祭神仪式,审美的进化飙升。

最具说服力的,便是从草鞋山遗址良渚文化层里,出土了多件前所未有的“玉琮”,以厘米计算的体量,却摆着祭祀礼器的神圣派头,在大祭司的念念有词中,发出深沉的神性,与地间共鸣,震荡于草鞋山人良渚人的灵魂深处。

你有灵魂吗?当然有。作为玩玉的高手、玉的传人,怎能没有玉润般的灵魂?据徐中舒主编的《甲骨文字典》释,“玉”字来源于被用作计量单位,以串联起来的三块玉石为基准,后衍生出衡量或制定标准的权威意义,才能成为祭神礼器,再转化为人格象征、道德美饰。就像当今法院象征公平与正义的立宪标志天平秤一样,玉也演变为道德立宪的标志物。从纯粹的美饰,到以美德约束人的行为,从查海人到西周人的“君子佩玉”,这种与玉相随的人格精神,整整成长了5000年之久。

权威玉制的起源,在安徽凌家滩文化遗址中最突出。耀眼的堆积中,象征权威的玉钺和玉斧覆盖墓主全身,作为礼制等级最高级别标志的玉璜一组十件,其它作为美饰的还有玉玦、玉环、玉璜、玉镯、玉坠、玉扣等不胜枚举。凌家滩文化与红山文化同时,但玉器规模之大,治玉水平之高,器品之多,以及寓意之繁,皆非红山文化所能比。玉势如井喷,凌家滩人泼天的富贵来了。

若以理性的高光,去扫描凌家滩人的玉器,那么我们的精神之翼有可能会发出乡愁的颤音,敦促我们去解读玉龟背、玉腹甲和长方形玉版这三件小玉作的原始密码。出土时,它们相拥着,玉版被扣在玉龟背和腹甲之间,玉版上,刻有八角星纹饰,今人释为“原始八卦图”,或曰“河图洛书”。另一件,玉琢飞鹰,翅膀两端,各刻一猪头,胸刻八角星纹,与玉版类似,组成了凌家滩人的精神结构。

良渚玉琮中最大最重最精美的“琮王”神人纹玉琮

这应该就是凌家滩人最高级别的精神生活了,虽然依旧神秘而深奥,但精神图案开始向抽象符号过渡,已非红山文化戴在胸前的玉猪龙、玉C形龙抑或神兽面具等具象的祭神礼器可比了。

凌家滩玉器所承载的精神信仰,显然比红山文化的玉器又进化一步,而且出土玉器之豪奢,连后来居上的良渚文化玉器,都难以望其项背,然而凌家滩文化遗址中,却偏偏没有出现玉琮。

玉器上的精神进化轨迹,与玉器工艺进化和审美进化同步,人类精神史上,再也没有比“玉媒”更珍贵的研究对象了。

凌家滩文化遗址位于长江以北,由北而南,而以玉琮为代表的玉文化的精神轨迹,却偏于江南台地之上,行于江河湖汊之间。无论北方的红山文化,还是江北的凌家滩文化,它们都有祭礼玉器,也都有祭仪的精神生活,但草鞋山遗址出土的玉琮则显示了良渚人的精神仪式从一开始就与他们有所不同了。

不过,从辽河红山文化到江淮凌家滩文化,都预告了一种带有统一性的玉文化的精神生活。而草鞋山人玉琮的出现,则开启了从崧泽文化向良渚文化迈进的一次神性跃迁。

玉琮的出场

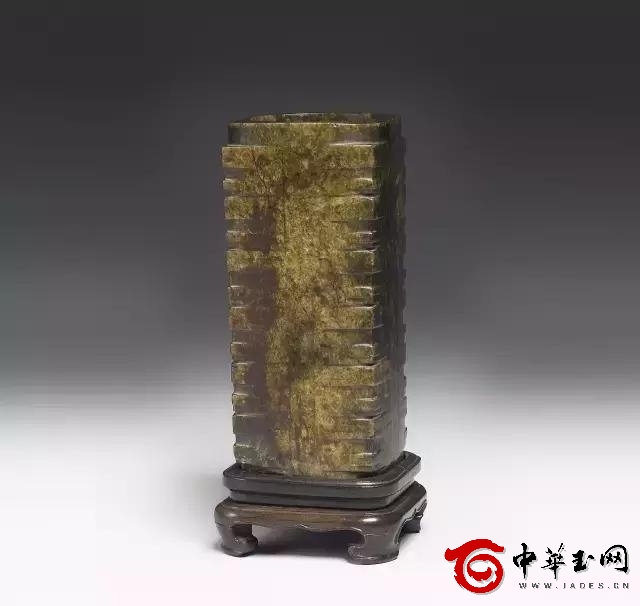

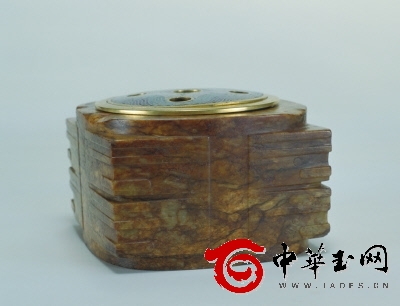

良渚文化里,最重要的便是玉器,而玉器中,最紧要的是玉琮、玉钺和玉璧。玉琮代表神权,玉钺代表君权,那么玉璧又代表了什么?显然,它不单是《周礼》说的“苍壁礼天”“黄琮礼地”,在良渚先民,它既是礼制文明的象征,同时也标志着他们的国民身份,可以说是“国民身份证”。

还有人说,玉璧也是“财富的象征物”,不错,因为财富也反映了作为国民的个人权利的一个侧面,表达了“国民身份”所必须具备的财富属性,表明了财产私有意识的出现。可以说玉璧是财产私有的标志,史前良渚人在玉器上实现了三权合一。

不过,作为玉器重中之重的玉琮,才是良渚化世界的精神领袖。玉璧始于红山文化,凌家滩文化遗址里,则加持了玉钺,其玉钺之豪奢,也足以覆盖墓主全身,如汉代皇家的金缕玉衣葬礼。

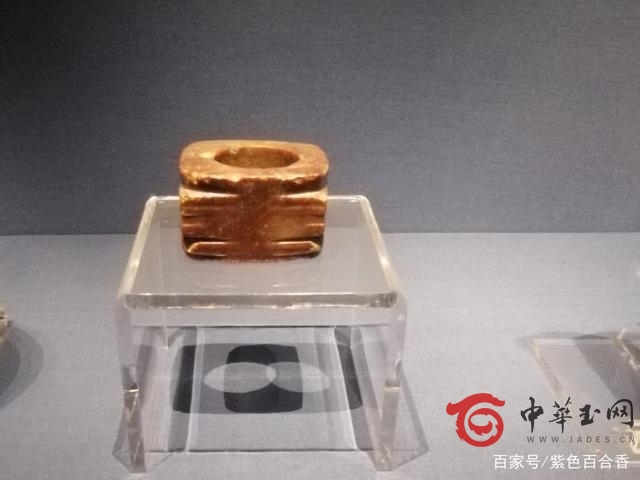

台北故宫新石器时代 玉琮

然而,唯有良渚文化,除了玉璧和玉钺外,还创造了一个为着纯粹的精神理想而担待的礼器,承担沟通天地人的神性桥梁,于是,玉琮出场!

何为玉琮?此乃祭祀仪式上,沟通天地人的祭祀礼器,是礼器中的神器,是上传人的诉求和下达神旨的媒介,通过巫政大酋长,问天询地,传达神旨,抚慰人心,放出文明初曙之光。

在一件被琢磨成内圆外方的几何形体的小玉琮上,不管初期的粗陋,还是后期的精致,重要之玉,都会刻有统一的神人鸟兽阳光组合的神徽,且神徽在不同的玉器上都有不同形态的呈现。

神徽传递的精神寓意,具有自然崇拜和人格神统一的倾向,鸟和阳光,是自然崇拜不可或缺的自然神,它们掌控日出日落,白天黑夜的神秘之钥,而中间之人则呈现了一副人格神的模样。

人之初,人所能掌握的物质很有限,石头是最早也是最重要的一种。那时,人的精力和精神,都集中在石头上,没有其他事物来分力分神,所以,今天看那些石头,还生气勃勃,充满了精神。幸亏有玉,为我们见证了“人为万物之灵”的自诩,为了与传统石器时代的“唯物”的划分区别开来,我们称中国的新石器时代的高级阶段为“玉器时代”或“石灵时代”。那时的人类理性未萌,而灵性已开,不是人的理性,而是人的灵性为自然立法,灵的宪法就是神话或巫祝。能把石头玩成灵启的是史前良渚人,作为灵启的标志便是玉琮出场。

其实,玉琮第一次出场,不在杭州的良渚村,而是在今天苏州园区唯亭草鞋山遗址。草鞋山遗址,文化层次分明,叠层清晰,见证了江南玉器发展的历程。诸如最底层的马家浜文化遗址,出土了16件玉玦,覆盖其上的崧泽文化,则开始出现了带有神权意味的玉斧以及寓意高等级的玉璜11件,递次到良渚文化层,竟然出土了玉琮9件、玉璧10件以及玉钺和串饰等多件。玉璧与以往没有什么变化,玉琮则是考古学界第一次出土的一种全新的玉器形式,它不仅呈现了草鞋山人良渚文化的精神样式和精神起点,而且表明了草鞋山人从自然审美走向信仰审美,并为此建立了一套祭仪体制。

只有这样一套体制,方可给予玉琮以一种组织力和动员力的权威,致使社会高度一致。审美的、信仰的、权威的,渗透每一个人的心灵,塑造了环太湖流域乃至于整个良渚化世界的精神气质。

草鞋山遗址出土的玉琮,其形制多为外方内圆长筒型柱体,筒身从7节至上下两节不等,每节基本以四边为中线,分八组,有的刻有简单的兽面纹饰,每组兽面纹以圆圈表示眼睛,眼下有一条凸起的长方形,内刻两组云纹,还有精刻八组兽面纹,均为圆眼,椭圆形鼻子,阔嘴巴,面部有横竖斜短条直线,云纹、弧线等。

汉代玉器青玉琮

这些初期纹饰和器型,虽比较潦草,但却不再琢磨成神猪、神龙、神龟这类神兽形状,而是将玉石琢磨成柱体几何形状,并在柱体表面刻琢抽象的分割线条,以及简单的兽面浮雕等,其造型,一般以内圆象天,外方法地,中间圆孔对钻而成,象征贯穿天地人。

人在祭天礼地中,确立“象天法地”的立宪原则。自然常在,变化有序,人类赖以生存的物质,皆来源于自然,就连人本身,也是自然的产物,从模仿和向自然学习,到自然崇拜,良渚人的集体意识集约于玉琮的神圣风景里,表达的是一种对自然的理想。

草鞋山人为什么要创造玉琮?为什么玉器发展到江南环太湖流域,才出现象征良渚文化的玉琮呢?草鞋山人通过玉琮,在与天地沟通的统一的公共精神生活中,产生了公共组织和权威。

当我们仔细端详玉琮时,所见草鞋山人祭神礼器的形变,反映了人的精神诉求,从自然族群向国家组织的高级形态转变。

玉作为祭神礼器,从红山文化的各种具象玉龙,到凌家滩神性玉龟负图,再到草鞋山人的良渚文化玉琮的出现,看起来,玉琮莅临较晚,但这是一条清晰而又连续的中华精神的进化轨迹,表现在玉器艺术上的美的历程,是草鞋山人的良渚文化的信仰表现愈益明确。

为此,草鞋山人不仅要从石堆里发现具有上述物理属性的美石,还要赋予美石一种传承精神、传达审美的国族凝聚力。

在青铜时代到来之前,玉器,可以说是一个国家的综合实力的集中反映,治玉能力,虽然反映了以石器制作技术为标志的生产力的水平,还反映了以石制兵器为主的战斗力的状况,以及以玉礼等级形式反映了一个方国的社会发展和制度化程度,但从根本上来说,还是由玉的物质属性所决定的审美功能。玉的审美共识所提供的文化认同,形成了礼玉文明的文化导向,为此,他们需要创造一个审美共识下的带有统一性的信仰标志,他们需要玉琮,于是,就有了玉琮。

草鞋山遗址良渚文化时期的M198墓,墓主为男性,有不同级别的三件玉琮陪葬,其它还有玉斧、玉璧以及各种美饰玉器,M199墓葬位于M198墓葬之北,玉琮、玉璧各一,表明墓主拥有祭祀权和统治权等特殊的身份和权威,呈现了一个巫政合一的结构,用玉文化开启了礼制文明的曙光,正迈向国家起源的入口处。

玉器是礼器,凝聚了草鞋山人的意识形态,玉器上有神徽,作为人的精神现象的标志,他们需要一个统一的信仰图式,于是,玉琮就被用来当作他们的精神共同体的公共信仰物,他们需要以玉琮作为神的物化形式统一人的精神,再以统一神的方式参与社会管理,并在社会生活中占据最重要的地位,可谓草鞋山人的一大创举,加上玉斧和玉璧,可以算作良渚人“玉礼巫政之国”的源头吧。

草鞋山良渚文化层出土玉琮,治愈了学术界的一个“盲点”,一直以来,只有传世玉琮,溯其源头,仅至商周。直到草鞋山遗址发掘,才确认其出土玉琮为“中华第一玉琮”,首次解决了玉琮断代问题,还有玉琮、玉璧以及玉钺组合,也要早于杭州良渚文化遗址出土的玉琮及“琮王”等大墓之物,属于良渚文化初期阶段。

那么良渚文化从何处来,又往哪里去了?杭州良渚文化遗址,仅见有良渚文化遗存,未见其有前世遗物,而欲知其前世,明其传承谱系,恐怕要往草鞋山去,何也?一言以蔽之,惟有草鞋山遗址保留了江南玉文化的世系。

从草鞋山文化中,不仅可见良渚文化的蒙初,还可见其如何孕育史前草鞋山人于崧泽文化的母腹,犹能追溯玉文化的源头到农耕文明的深处来,倾听到阳澄湖畔马家浜文化的胎呼。

或许可以说杭州良渚文化或由苏州草鞋山文化迁徙而至,最起码,是其来源的一支。

迁徙,或与国家起源有关。在草鞋山文化里,国家起源的文明要素皆已具备,如以水利工程为代表的农业文明的基础,以衣冠人物为代表的国民身份也开始出现,还有以“中华第一玉琮”为代表的礼玉文明的上层建筑也已开蒙,但它还是缺了一点,那就是国家起源的地理条件,草鞋山虽以“山”为名,却无山可依,不过是为避免临水而居的水患以土筑成的台地。低平之地,易遭侵犯,而国家的第一宗旨就是安全,故山河之险为建邦立国的必要条件。

也许正是草鞋山人,成了吃“国家起源”这个螃蟹的第一人。他们为了进山,从苏州到杭州,来到良渚,“上有天堂,下有苏杭”,史前亦如此。杭有山,苏无山,同样富庶,良渚在山河之间,有险可守,草鞋山袒露于野,流域通江达海,有聚财处,却无关山藏富,收留不住,不但易遭天灾,而且难防人患,再想立国,就得寻个去处,对于草鞋山人而言,他们最好的去处,便是就近的良渚。

新石器时代玉琮

国家的本质性要求,无非是个“生存与发展”的问题,生存,主要是安全问题,而发展则需要扩张,史前古国文明扩张,从古国到方国,从方国到王国,多采取文明迁徙的方式。

距今5000-4000年之际,良渚人开始迁徙,沿着玉石之路,寻找他们的“诗与远方”,除了东南面朝大海之外,良渚人向北、向西、向南进发,一路留下玉琮愿景,进入山东大汶口文化、龙山文化、山西陶寺文化、陕西神木石卯文化乃至甘肃齐家文化,文明的迁徙,不是零售似的,而是成建制的体系化转让,琮、钺、璧的政教体系,从东南到西北,形成了良渚化世界,统一了史前中国。其中,玉琮享有最高贵的地位,良渚人是播种机,将玉琮的精神使命传播四方,以玉的审美属性表达统一理想的一致性,奠基了文化中国。

文化中国的底蕴因玉而天生丽质,当我们拂去历史积淀的“蓬头垢面”,即为它的美以及因美而成的一套精神结构和治理体系所惊艳。那“惊艳”唤醒我们励志于当下,在回归精神生活中重现它的“神秀”。

(作者近著《文化的江山》1-8卷,中信出版社出版)